Il vicino lontano. Perché i Balcani ci richiamano sempre

di Simone Benazzo

Reporter, co-fondatore del collettivo Volna Mare

Un vecchio adagio attribuito a Churchill recita che “i Balcani producono più storia di quanta ne possano consumare”. Come tutti gli aforismi, sembra a prima vista una frase arguta. Scavando nei suoi significati impliciti, però, ne emerge a mio avviso tutto il portato colonialista (Churchill fu segretario di Stato per le Colonie nel biennio 1921-1922). È un’affermazione che tradisce come i Balcani siano sempre stati visti in funzione di interessi detenuti altrove, lande da spartirsi su una cartina, tanto che gli eventi lì accaduti sarebbero stati troppo gravidi per essere digeriti dai locali. Avrebbero necessariamente dovuto essere gestiti, spiegati, ponderati dalle grandi potenze. Io ritengo invece che l’Europa parli dei Balcani più di quanto li possa capire. C’è ancora molto di inevaso, di inesplorato, di incompreso in quella penisola maledetta da più di un dio.

Qualche giorno prima che mi venisse proposto di curare questa introduzione, mi trovavo alla libreria Quo Vadis di Pordenone. Un tempio per i viaggiatori, specialmente per quelli diretti a est di Trieste. Scorrendo con gli occhi gli scaffali, a un certo punto mi soffermo sul reparto balcanico.

Mi colpisce l’elevato numero di titoli dedicati alla regione scritti non da esperti o da autoctoni, ma da persone normali, viaggiatori, turisti ordinari.

Spesso hanno trame simili, le nozioni storico-politiche che forniscono sono non di rado sovrapponibili, ma ognuno racconta una speciale storia di viaggio, quello che definiremmo genericamente come “esperienza”.

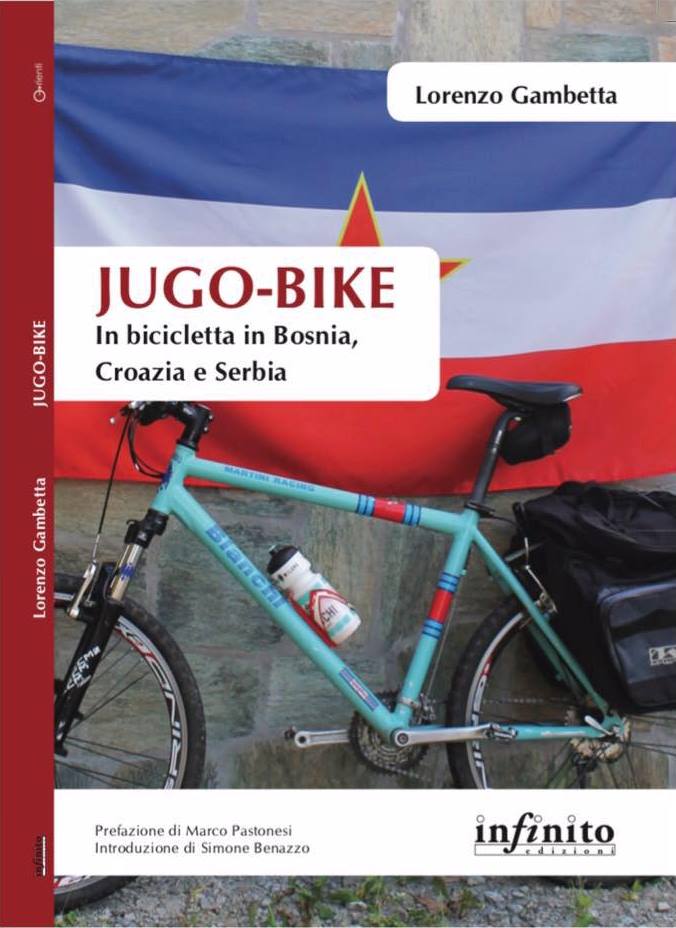

Poche aree come i Balcani hanno suscitato nel viaggiatore la necessità di testimoniare, di raccontare e raccontarsi una volta tornati a casa. I Balcani sono un rito perpetuo che pare essere insaziabile di testimoni; il tempo vissuto lì chiede di essere riportato, rifuggendo la forma canonica degli usuali resoconti di viaggio. Perché? Credo che si possano individuare due motivi principali, entrambi connessi con una forma di prossimità. Il primo, più intuitivo, è la vicinanza geografica. Chi scopre i Balcani rimane quasi sempre spaesato. La proiezione a ovest dell’Italia – riflesso di una malcelata voglia di vedersi membro a pieno titolo di quell’ovest? – fa sì che fin da piccoli ci si abitui a sentir parlare solo di Francia, Germania, Austria, Svizzera e di Spagna, Portogallo, Regno Unito. Sono loro il nostro altrove familiare, l’estero che ci risulta addomesticabile, attraente, allettante. Del mondo a est non si parla: a dividerci è un confine di serie b, complesso, censurato, un limes che non può essere soltanto attraversato, deve necessariamente essere capito. Quando prendi per Muggia, la Storia è in agguato, pronta a ghermirti. Chi per la prima volta si avventura nei Balcani scopre così all’improvviso l’esistenza di questo altro vicino. Ma questi dove sono stati finora? La seconda ragione è una prossimità temporale. Gli eventi più celebri che la vulgata comune assegna alla parola “Balcani” sono, loro malgrado, quelli bellici: la spirale di conflitti che ha marchiato il collasso della federazione jugoslava nella prima metà degli anni Novanta. Anche in questo senso non possiamo che riscoprire i Balcani immancabilmente vicini: molti di voi erano già nati quando esplodevano i conflitti in Croazia e Bosnia; le esecuzioni cruente, le code dei rifugiati, i villaggi sventrati, le truppe Onu inermi appartengono al nostro archivio, volente o nolente sono in parte anche le nostre memorie. Grazie anche al lavoro titanico di alcune figure mai abbastanza ringraziate (basti citare il Luca Rastello de La guerra in casa), per buona parte della popolazione italiana i Balcani sono l’Altro, sconosciuto ma presente; invisibile ma concreto; rinnegato ma interiore. Basta una vacanza sull’isola di Pag o un gol di Edin Džeko e subito riaffiora alla memoria qualche frammento, un’immagine di quegli eventi sanguinosi. E ci si ritrova a chiedersi “perché?”, come Lorenzo nella sua opera prima. Jugo-bike, l’avventura di questi tre “viaggiatori in bicicletta”, è la testimonianza fresca di un amore. Di una passione, di un richiamo viscerale che soggioga tre ragazzi bambini e li spinge a partire per un’avventura. E poi per un’altra ancora, e via di seguito, come con le ciliegie. Cercando, come molti prima di loro, l’anima recondita dei Balcani; inseguendo a due ruote l’odore acre di quelle terre, perché i “pensieri che faccio quando pedalo hanno una musicalità particolare”, scrive Lorenzo. Che con i fidi compari Davide e Simone pedala, parla con le persone, si chiude in riflessioni solitarie, si apre in birre di compagnia, piange. I tre sudano, dentro e fuori. Il libro di Lorenzo ha il merito di contribuire a farci sentire i Balcani ancora un po’ più vicini. Catalunya, Orbán, Brexit: le riflessioni prodotte dai suoi pedali ambiscono a essere trasversali. Raccontarci che l’odio nazionalista giustiziere della Jugoslavia sia sparito con essa è una favola a cui oggi non possiamo più credere. L’Europa odierna sembra ancora pronta a tentare il suicidio, i germi dell’odio vanno coagulandosi come nelle migliori tradizioni degli anni Trenta. Ci sono alcune frasi di Jugobike che, anche estrapolate dal loro contesto specifico, conservano allora un potente valore metaforico. Quando Lorenzo si chiede “Europa, dove sei?”; quando nota che “ci sembra […] di aver superato un confine senza però essere entrati da nessuna parte”, o ancora quando ammette che “con le nostre biciclette siamo finiti in qualcosa più grande di noi”, di cosa sta parlando? Della Bosnia o di noi? Del passato o del presente? O del futuro? Nel libro non trovate le risposte, ma il coraggio di farsi queste domande, dopo una Jelen, una Sarajevsko, una Ožujsko. O, più semplicemente, dopo un pivo, come si diceva una volta. Buona lettura,

buona pedalata.